やはり信長が気になる。そう戦国時代の織田信長の動向である。織田信長が今川義元を桶狭間の戦いで破ってから、難攻不落の美濃の稲葉山城攻めへの足がかりを造る為に、清洲城からここ小牧山に城を築いたのは永禄6年(1563年)の事で有ったと聞く。

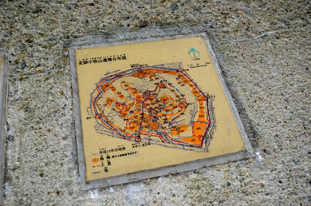

今の小牧市のやや北部に位置する小牧山(標高約86m)に、美濃攻めの為に造った城と聞く。本当に小高い丘も少ないこの田園の濃尾平野の中で、美濃に攻める唯一の場所で有るかのように、平野の中に忽然と聳え立つ小牧山。そこは、まるで天然の要塞を造って下さいと云わんばかりの好立地条件が、そこには有った。信長が目を付けたのも十分解るかるような気がした。戦略知略を駆使し、この時に一番欲しかったであろう美濃国、そして稲葉山城。先月号で訪ねたが、天守閣としての金華山頂上に聳え立つその城は、その眺望、戦略的な位置等を含め、信長の理想でもあった城下町作り等も併せ、見渡すにはあまりにも雄大であったのかも知れない。

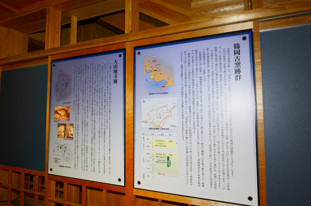

そう、この小牧山城も然り、天守閣からの眺望は、信長に取って切っても切れない理想だったかも知れない。ただ、もう少し織田信長の小牧山城築城に関しての資料(石垣の作り等、最新の工法を用いたそうである。他にも沢山ありそうであるが・・・。)を探そうとしたのだが、信長亡き後の秀吉と家康の小牧・長久手の戦いの資料の方が多くあり、その後の戦いや出来事の流れは、総じて織田信長の小牧山城築城に起因するものだと思うのだが、当初の資料が少ないのは残念である。

戦国時代(ある意味今の時代と通じるところが有るのだが…)の世の乱れに対して憂い、その立場を利用して「天下布武」という希望を抱き、何とかならないものかと戦略的に行動した結果が、尾張一国を纏め上げた力であり、また今川義元に対して、桶狭間の戦いに置いて勝利した力でもあるのである。そう、多くのその地位を利用した家臣達からの進言を退け、己自身の目や耳等五感で自分が体験し、苦境を味わい(世の中が分かる。)、それから生まれてきた知力や洞察力など、それらを糧に戦略的に物事を推し進めた技量は、群を抜いた才能ではなかったかと思うのである。お館様(殿様)として崇められ、自分の周りの、それぞれの家臣よりの進言のみを鵜呑みにせず行動したのが、一時代をつくった背景で、力ではなかったのかと思うのである。

清洲城から小牧山城へ移って5年後には美濃の国の稲葉山城を攻略しているのである。前回も書いたのだが、本当に信長は欲しかったと思われるのである、金華山の山頂の天守閣から眺める濃尾平野を含む下界の眺望を。戦略、知略等々夢も含め、もくもくと涌いてくる、この気持ちの良い場所がである。(この金華山に1万余もの兵を仕込むことは土台無理であると考える。)その足がかりとして、小牧山城築城は当然の行動であったように思われる。

この清洲城から小牧山城への移動も織田信長の知力に長けた一つのエピソードがあると聞く。それは尾張の国府であった清須からの移転に反対する多くの家臣に対してだそうである。ある時、小牧山より北に移す計画を告げ、それを協議したら案の定、反対が多数を占めた。その対案として、その南にある小牧山を示したら、それに反対する重臣はいなかったそうである。この時の手法の一端を担う才覚や技量を改めて見たくなり、小牧山城を訪ねた。

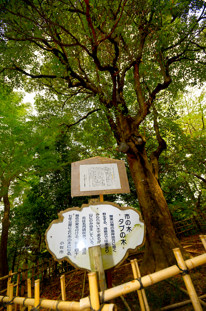

今の小牧山城は徳川家より1927年に寄付され、1967年に自治体により建築され天守閣が復元されたものと聞く。周囲は多くの木々に囲まれ(木々に番号が付されているのだが、これは何か…。)、その裾野は遊園地や芝生広場等が出来ており、手入れ等行き届いた施設で、とても綺麗で息づいた空間になっていた。

その芝生広場等を歩いている時、ふと立ち止まった先の木々に足軽が潜んでいる姿を見た様な気がした。まるでタイムスリップした様に…。やはり今も戦いの最中で有るかの様である。

現代の御館様も自分のお近くの家臣だけの意見を聞くのではなく、一個人として身分を隠し、守りの者も付けず、自分の足で市中を歩いて頂き、自分の五感で下々の暮らし等感じて頂き、それらの体験をもとに戦略知略に生かして頂きたいものである。

Photographer 岡田 朗

|