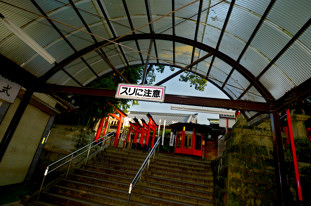

| �E�E�E�u������ڂ���v�����ۈ�א_�Ђ�K�˂āE�E�E | ||||||||||||||||||

�@�ꂵ�����̐_���݂Ɛl�͂悭��������ǁA���{�l�ɂƂ��čŌ�͐_���݂����m��Ȃ��B�l�X���v�������߂ċF�邻�̎p�̏����߂āA�����ɐ��������Ă����ƌ������`����������C�Îs���c���Ɉʒu����ʏ́u�����傤�ڂ���v�ƌ����Ă�����ۈ�א_�Ђ�K�ꂽ�B

�@���h�Ȕq�a�������Ȍ������͑��݂��Ȃ����A�̂̊X�����i�ɗn������̂��錚���������݂��A�����ď����������̂����A���̂���ׂ���͋��s�̕�����ׁA���m���L��s�̖L���ׂƍ��킹�ē��{�̎O���ׂƏ̂���鎖���L�邻���ł���B�N�Ԗ�200���l���K��邻���ŁA���̒n��ł͐��䒬�̓�{��Ђ������ɐ��̐_�l�Ƃ��ėL�������A����Ƃ͎��̈���������̎��c�Ǝ҂�l�̎��i�����E�����l�X���K���ƕ����B �@�R���͕������ォ�玺������ɂ����̂ڂ茹�����̐X�����J�����ƕ����B�����Ȍ����͖����̂�����ǐ_�Ђ̖�O�����̂Ȃ���̊X�����v�킹��悤�ȕ���������X�����A�����ɂ͑��݂���B �@�܂��A���̐_�Ђɂ́u��c�̌�����ɕۂāv�ƌ��������������Ă���A�����ł��D�₨��蓙��ؒu���Ă��Ȃ��̂���ɂ��鎖���o����B�����A���_�܂����͐_�Ђ̕Ћ��ɓS�ŏo���������u���Ă���A�����ň������Ƃ��o����B���̒n��ł͗쌱�܂��ŗL��Ƃ������Ƃ����������ɓ`����Ă���A�����̐l�X��������������ׂɖK��Ă���B

�@�l�X�̉�����������Â��Ȏ��ԑтɖK�˂��̂����A���������ɐl�X�����݂���悤�ȃV�`���G�[�V���������݂��Ă����B��O���̂��邨�X�̑O�̘H��ɂ́A�܂�ł����ɐl�X���W�܂薼�����̋��J�c��j�����Ă���p����ɉf��悤�ȏ�i��A�z��������̂Ƃ��āA�i�{�[���ŕ~���l�߂�ꂽ�H��̈�悪����A�܂����̌����ɂ͂Ȃɂ��X��ʼn��䓙���o���A�����ŏ������Ă���p���A�z�o����l�Ȃ��̏�i�������o����Ă���̂ł���B�܂��l�̂��Ȃ���O���̏��X�X�߂Ă��Ă��A���������ɐl�X�����݂���ł��낤��i�������Ă���̂ł���B �@�l�X�̋F�肪�������ӂ�Ă��邱�́u������ڂ���v�͓��{�l�̌��_�����Ă���悤�ł���B�~���Ɋ�Â�����ӎ��̂��A�Ŏx�z�ҊK���ɂ��ẮA�����ɂ����オ���߂邱�ƂŁA���̖��͕��傳�����킸�A�����z�Ɋ����c�����k�삵�H�앨������Ă���ɍv�����Ă������{�l�B����win���mac���A�����J����K�ꂽIT�i�R���s���[�^�[���j�ƌ����������Ɏx�z����A��������傷�猾�킸�s�����Ă��A���������Ɗz�Ɋ��������Ă�����{�l�̎p�B �@���Ƃ̐���ŗ��v���グ�T���Ȑ������o���Ă���̂͂��̍��̂���K���ł���A�h���J���҂�IT�v���ł���Ɍg���Ȃ��ғ��́A���̍��ł͂��̏㗬����U�����Ƃ��ꂽ�����̖��ŁA����ł��z�Ɋ����A���������Ɠ����Ă���B�A�i���O�ň�������{�l��DNA�͍Ō�ɂ͐_���݂Œ��߂�����B�����đ��ɂ��_�Е��t�ɑ����^���ΑK�������_���݂ɂ������ށB�i�����A���͐_�Е��t�͏㗬�K���ł���̂����c�B�j

�@�u������ڂ���v�ɂ̓T�����[�}���̖��h��炪�������Ɣq�a���ɋ��܂�Ēu����Ă���A�l�X�̊�]�̕\�ꂪ�����ɂ����ɂ͗L��ƌ�����B���̐���ŏ��X�ɐ����ꂪ�����Ă���������A�����ł͊����鎖���o����̂�������Ȃ��B

�@���{�l�X���������咣�o����DNA���������킹�Ă����炱�̍��̌`���������͈�����`�ɂȂ�A�����̖������S���Đ����o������������Ă����̂����m��Ȃ��B �@�ƌ������A�u������ڂ���v���쌱���炽���Ō䗘�v����t����̂ŗL��A����̏����ł������������ė~�������ׂɁA���Q��ɍs���̂ł���B �@�S�𐴂߂�悢�ꏊ�ɂ͈Ⴂ�Ȃ��̂�����ǂ��c�B�܂��A�K�˂Ă݂悤�u���ۈ�א_�Ёv�c�B�@Photographer�@���c�@�N |