ふと気がつくと澄み渡った青空の下、遙か彼方に鈴鹿山系が見渡せる高台の中程にいた。白い雪が被っている鈴鹿山系を正面に据え、その真っ直中を貫通しているルート421を西へ西へとひたすら滋賀への山越えを目指し突き進んだ。その鈴鹿峠越えは、以前つづら折りの山道で有ったと思われる道が、今やこの峠の山中を約4キロメートルに渡って貫通する石榑トンネル(2011年に共用が開始されたと聞く真新しい直線のトンネルではあるが、所々での待避場所では、俗に言う落書きが多数見受けられ、土曜日の夜等危険な時間帯が存在するのではとも感じ、余り良い気分ではない感じがした。)が完成し、今はとても通行しやすい環境に成っているようである。

トンネルを過ぎるとそこは雪国であった。(どこかで聞いたフレーズだがまさにその通りであった。滋賀の東近江市付近はまさしく鈴鹿山系に連なる雪国であった。)ダム湖畔の道路を通過し、その道路で琵琶湖湖畔の近江八幡市街まで行き、そこから少し北に上がったところに安土城跡がある。そう織田信長がその人生において、一時の栄華を求め、最後に築城した荘厳な平山城(標高約200メートルの安土山。)、そう安土城の今を訪ねてみた。

これが築城されたときはこの安土山の周辺は琵琶湖に囲まれた天然の要塞だったと言われている。(現在その湖面は少し遠くにあり、天然の要塞からはほど遠い光景に成っている。)なぜ信長はこの地に拠点と成る城を築いたのか・・・。那古野城で生まれ約22年間過ごし、そこから戦いに明け暮れ、清洲城に移り桶狭間の戦いで勝利し、その後、義兄弟である斎藤道三の息子義龍と争うために小牧山に城を造り、そして義龍を叩いた後、その義龍が所有していた稲葉山城に入りその名を岐阜城とし、その地域をも含め岐阜と改めたと聞く。そしてこの岐阜城から最後に移ったのが安土城である。

「天下布武」のために北陸路と東海道の要と京の都からの近さを求めたこの地域に絢爛豪華な新しい城を築いたのだろうとは思うが、この織田信長の功績等は卓越したこと等考えるに、なに故にこの安土を選んだのか、この地に立って周りを見渡してみると岐阜城の方がよほど遠方までの視界があり、「天下布武」を唱えるには戦略的地形も卓越しており、より安全な場所ではなかったのか、また、何よりもかの出生の地、那古野の方がこの天下を収めるには収めやすい土地ではなかったのか、改めて思う次第である。

京の都を東に遙か離れた場所には鎌倉幕府がかっては存在しており、江戸幕府も後に成立したが、それらの流れを思うと、那古野に拠点があってもおかしくはなかったのではないかと思うのである。

では何故、織田信長は安土の地に城を造ったのか。そこには他の意志が働いたのではないかと感じる次第である。調略を得意とする集団が織田信長を騙し、この安土の土地は魅力的な場所だと思い込まさせたのではないかと思うのは、この安土城跡の天守閣と思われる場所に立ち周囲を眺めると特にそう思うのである。北と西には琵琶湖が広がり東と南には鈴鹿山系である。すなわち交通の要衝ではあるがその土地が狭いと言うことである。(兵力が養えなく集約できないと言うことと、巨大な都も出来ないと言うことである。そう、天皇に取って代わろうとした信長の魂胆と新しい京の実現が叶わなかったと言うことである。そして冬には大雪等の自然災害もあるという事である。)

また、遠く西には敵対する比叡山がそびえ立ち、信長の心は決して休まる土地ではなかったと言うことである。

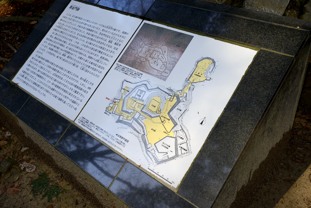

また安土城はその復元模型をみるに絢爛豪華ではあるのだが、その中が吹抜けに成っており火が出るとそれは煙突の役目を果たし一気に燃えさかり焼失するのではと思う構造である。織田信長がそこにいたのは本能寺の変で時代から消えるまでのたかが3年余り。やはり明智光秀を調略し、信長を討たせたのも、やはりこれらの意志が働いたのかもしれないのである。そして絢爛豪華な安土城も焼失したのである。

この日本は大きな波で何かを変えようとした時にはいつも調略を得意とする集団が何かを画策しているみたいである。自分たちの利権が絶えないために・・・。明治維新にみる坂本龍馬の暗殺しかり、西郷隆盛の討伐しかり。織田信長もそのことに少し気づいたときは時すでに遅しであったのかもしれない。ただ戦国の世から天下統一の道筋をつけたのは織田信長でありその後の豊臣秀吉と徳川家康は単にそのレールに旨く乗っただけなのかもしれない。(ただし、徳川家康は調略の手の届きにくい東の地を旨く選んだのかもしれない。)これは今の政治の世界でも言えることかも・・・。(昭和から平成へ、平成から令和へ。そこには代替わりのたびに厳かな儀式が存在するとみる。それは卑弥呼の時代から脈々と受け継がれているものだと肌で感じることが出来たのかも・・・。) Photographer 岡田 朗

|