| ・・・『木育』・第三弾、子供達の笑顔を追って・・・ | ||||||||||||||||||

今回はこのシリーズ最後に成るのだが岐阜県中津川市の北野保育園タンポポクラス(年長クラス)の子供達を尋ねた。

最初の出会いは自然環境豊かな中津川市苗木地区に存在する高峰湖と夜明けの森周辺での自然体験で、森の中を駆け回り、興味津々な目線でその素材に成る山桜を探したり、またその山桜の木で箸を造るという体験を親子で味わったのもこの場所である。その素材で作業を進めてきた箸作りもあと2回の工程で完成する。そして子供達にとっても自分で関わった箸で物を食することが出来るのはとても興味深いことであろうと感じる次第である。そして栗谷本先生の指導の下、木に慣れ親しむ行為の工作がいよいよ始まるのである。

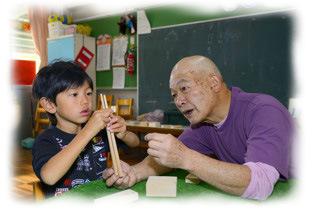

前回は森の中で親子で箸に成る木にサンドペーパーを掛け、ある程度形が見えて来るところまで作業を行ったが、今回は子供達と講師の先生、園長先生やクラスの先生等で指導し、子供自ら工作を進めていく行程である。

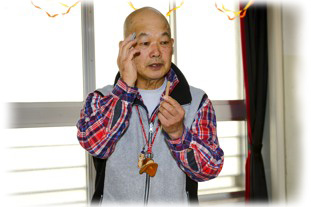

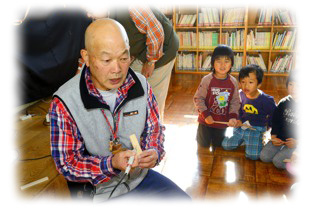

園内での作業は子供達の根気と集中力が何時まで持つかであり、また木に慣れ親しむことが出来るかが一番の問題である。森である程度形にした箸の素材を今度は子供の手で粗めのサンドペーパーから磨いていき、先生の指示に従って徐々に細かくし、お口に入れても痛くない快適な箸を目指すのである。これらの作業の傍ら栗谷本先生は子供の集中力を持続させる為に色々と工夫をされ、木で出来た楽器や花笛等で音を奏で子供達の気を散らさないようにするのである。そして午前中で約2時間が過ぎ、初日は終わった。(細かい作業の繰返しで保育園の年長クラスではこれ位の時間が限度かも知れない。)次回最終の仕上げも工程がこれまた2時間位待っているのである。 それから数日が経ち、そして最終仕上げの時が来た。先ずは、前回磨ききれなかった箸の滑らかさを出す為に再度サンドペーパーで擦る作業から入り、そして最終の形とすべすべ感を出す作業を平行に行い次の行程へと移るのである。今回は単にサンドペーパーで削る行為だけではなく色々な工程が用意されているので、子供達の根気と集中力は途切れるものではないと思っていたら、少し目先が変わるので目が輝いて一心不乱にもの作りに精を出しているのである。園の先生方や講師の方の指導のたまものである。そして栗谷本先生の確認の下、箸の形が整った子供から次の行程である水荒いの工程に進み、ドライヤーで乾かし、次にその箸に熱戦の入った鏝で自身の名前等を焼付ける工程がありそして最後にワックス掛けが行われ完成するのである。完成した箸を自分の手にとって確認している子供達の目のキラキラ感とその笑顔は何物にも代え難いものと感じる次第である。

この『木育』の主旨を振り返れば自然との共生を唱った第三次中津川市環境基本計画の5本の柱、自然との共生の中で特に生かされており、これらを下に美濃市にある岐阜県森林文化アカデミーの先生が携わり、また栗谷本先生等中津川等で活躍されている専門家がカリキュラムを作成し、そしてそれらを中津川市生活環境部環境政策課も応援し、それらが互いに協力し合って出来たのが自然環境教育『木育』と聞く。

|