| ・・・金沢城&兼六園を尋ねて・・・ | |||||||||||||||||||||||

星の煌めきもなく、暗闇が支配する中を一路北へ北へと突き進み、寒さの厳しい北陸の古都、金沢を目指して歩みを進めた。敦賀を過ぎたあたりから雪景色へと移り変わり、今庄付近が一段と積雪量が多くなり、この天候での金沢を思い浮かべると進む足が遅くなる自分がそこにはいた。ただ、夜が明けてから金沢に着いたのだが思ったほど積雪が無く、早々に歴史への誘いを感じるべき少し悲劇が伴う金沢城へと足を向けた。

この金沢城は当初、この土地の一向宗により本願寺金沢御堂(金沢御坊)として建てられ、戦国織田家の武将柴田勝家がこれを攻略し戦国用の城として築き、賤ヶ岳の戦い後、前田利家が入城し、改めて作り直し築いた城で有り、織田信長の家来として一時代を共にした尾張時代から盟友豊臣秀吉の片腕となり、その統治能力を買われ北陸方面を治める拠点としたようである。そして明治維新の廃藩置県が行われるまでその領地は大なり小なりの変動はあるが能登から北陸の殆どを有する百万石の大大名を保持したと聞く。

ただ、民からは尊敬され敬われた前田家ではあるが、少し悲劇が付きまとったようで、お城の顔と言うべき天守が何回(5〜6回)か火災(天災等)に遭い焼失しているのである。これだけ天守閣が何回も焼失するというのは、北陸の地という独特の地形が影響しているかも知れない。(今回伺った時でも遠くでの稲光は何回も認識した。) そして今あるのは天守閣ではなく、立派な門や櫓(菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓)が建立されているのである。歴史的にはこの櫓を仮の天守閣として使用していた節も見受けられるようである。

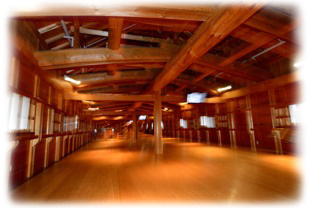

冬場の過酷な季節と夏場の明るい陽気な季節が相まみえるこの地において、民の心をつかみ、そして長きに渡り統治し、それが明治維新までつづいたようで、それを今の現実から伺え知れる事のようで、納得している自分がそこにはいた。 そして城域は改装等が繰り返され今に至るそうである。その中の菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓の中に入ってみると、木枠で出来た大きな柱や巨大な天井の梁も見ごたえがあり、その櫓の内から外を見ると戦国の戦い方の利に叶った造がそこには見えてくるのである。ただ、この櫓の窓を外から見ると何となく形が面白く興味を抱かせる造(和風とも洋風とも言えない少しモダン掛った様に見えるのは自分だけか・・・)に施されていて興味をそそられるのである。

この全長五十間(約100m)で、3層3階の菱櫓と橋爪門続櫓を2層2階の五十間長屋でつないでいる全体像は見応えのする建築物がそこに存在する。また河北門等当時を忍ばせる建物が徐々に整備されつつある現状を垣間見た。 ここで一点、余談ではあるが、冬の時期は雨や雪など降った時には特に石の階段や木枠で出来た橋(藁が置いてない部分)を通過する時は足下に注意をしよう。特に靴の裏に溝のない靴は確実に滑って転ぶ。大事な物を持っていたら尚更である。と、老婆心ながら・・・。これは次に伺った兼六園でも言えることである。

日本の三大名園の一つである兼六園。色々な国から観光客が押し寄せている風景もまた楽しである。この園は池泉回遊式庭園として有名だそうで、そこには大小様々な池が存在し、その池の畔には有名な時雨亭、内橋亭、夕顔亭、等の建物が建ち、いっそうの風情を醸し出している。

そしてまだ雪は積もっていなかったのであるが、兼六園冬の風物詩、雪吊り(唐崎松から順番に行うそうである。)が施されており、それも見応えのあるものになっているのは言うまでもない。

これらを堪能し、ふと思ったことがある。それは兼六園の入場口やその付近に立ち並ぶお土産物屋さんに付いてである。外国人に対しては愛想をふるまき、まるで媚を売っているような対応をし、かたや日本人と分かると冷ややかな目線でこれを迎える。同じ国民としては何だか心寂しい思いがしてならないのは自分だけか・・・。ここから少し離れた所に、観光協会が運営していると思われるお店があったのでお土産物等を気持ちよく求めることが出来たことを付け加えよう。ただ、何だか、昨今の日本の縮図を感じて寂しい思いがしたのは自分だけか・・・。

最後に、尾張の前田家、よくぞこの北陸の地に楽園を作り上げたと驚嘆した。 Photographer 岡田 朗 |