| ・・・東江の国、家康の浜松城と直トラの故郷を訪ねて。・・・ | ||||||||||||||||

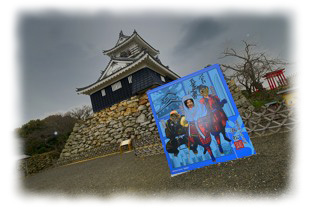

| この日は朝から雨が降り注ぐ最悪の日だった。その雨をかき分け徳川家康(以下家康)の出世城として知られている遠江の浜松城を訪ねてみた。 家康は岡崎城で誕生し、そして人質として駿府へ送られ成人し、そして桶狭間の合戦以降、岡崎城に戻り、織田信長と同盟を結び、武田勢を押さえる為に旧今川領内の遠江の浜松に築城したと聞く。元々は今川勢の支配していた城近くに新しく造られ、そして家康がこの浜松城で29才位から45才頃までの間過ごしたそうで、その間には家康最大の危機、武田軍との三方ヶ原の合戦で大敗を味わい、命からがらで浜松城に逃げ帰ってきたことは史実でも有名であり、その後、信玄がこれを追わず西進した事と、その後4ヶ月余りで信玄がこの世を去ったことは幸運の積み重ねに他ならないと感じる次第である。

家康はその戦での恐怖を忘れない為に自分の憔悴しきった表情の自画像を生涯の戒(いまし)めとして絵師に描かせたそうである。ただ、その家康強運の基礎となったと思われるのが浜松城だと感じるのである。

この浜松城の石垣は野面積みであり、自然の石を上下に組合わせて積重ねていく手法だそうである。とても強固な石垣であるみたいである。しかしこの時代の家康はまだ天下を見据えた城造ではなく、まだ、信長の下にあり、一国を守る為の城主に過ぎなかったと見受けられる。織田信長は天下を見据えた城造を施したのに、一歩一歩着実に登っていくのがこの時代の家康であり、その象徴がこの城ではないかと思う次第である。 明智光秀が京都の勢力からの調略を受け、織田信長が本能寺で討たれてから天下を治めることを考え出したのではないかを思う次第である。

小牧長久手の戦いでは羽柴秀吉に勝っており、それは次に移った駿府城からだと・・・。また、現在の浜松城、やはり岡崎城と一緒の嫌な施しが成されていた。それは天守閣の最上階展望室に張巡らされた金網である。この金網、やはり観光客に対して失礼な振る舞いではないかと感じる次第である。せめて顔が掛らないような空間が有って、景色がよく見える工夫をされても良いのではと感じるのは自分だけか。危険な行為をさせない為のリスク管理でしているのなら、そこに上げなければいいので、見せるのであれば岡崎城も含め少しの工夫が必要かも知れない。(家康の性格に習っているのかな・・・。)

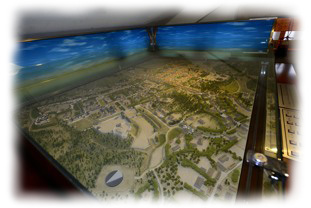

雨が降り続く中、ふと顧みると何やら家康とは違う絵がそこかしこに鎮座してるのに気がついた。そう、今話題の女城主井伊直虎である。城内でのお土産物売場や浜松市街に施された「浜松出世の館」等商魂たくましい姿を垣間見た気がした。家康を観に浜松城を訪ねたのに少し興ざめをしたがそれはそれ、女城主井伊直虎をもう少し観てやろうと思い「おんな城主直虎大河ドラマ館」を尋ねるべく浜松市北区細江町気賀に赴いた。 この館は期間限定で造られたそうで話題性が無くなる時期に終るそうである。真新しい館内の作り込みは、それぞれに色々なパフォーマンスが施され、見るものに飽きが来させない仕掛けになっていると思われる。

又、この場所には東海道の脇街道(姫街道)として位置づけられ往来を監視する為に関所が設けられ、その名前は氣賀関所だそうである。この関所も1990年に復元されたと聞く。ドラマ館の設置と共に一つの観光名所として脇を固めている。直虎に少し戻ると、直虎が居たと思われる井伊谷はこの関所より北方に位置し、その北の小高い山上には井伊氏が造った井伊谷城が有り、麓には井伊氏の居館も有り、そして直虎が仏門に入った龍潭寺、直虎もここで過ごしたの有ろうと窺い知ることが出来るのである。 この場所で直虎は、男系の相続者がおらなくなった為に、男として、知恵で城主を務め、後の徳川四天王とうたわれた井伊直政を育てるのである。

この時代の多くの戦国大名とは少し違っていて直虎はこの地から殆ど出ていないと言うことである。大きな戦もなく全てはこの地で終ったと言うことである。この時代では珍しい現象であると考える。 知恵は何事においても、その力に勝るものは無しかと・・・。尋ねると面白い。 Photographer 岡田 朗 |